|

<1939年5月、金日成将軍は、朝鮮人民革命軍の主力部隊を率いて再び鴨緑江を渡り、白頭高原で敵撃滅の銃声をあげた。そのとき、朝鮮人民革命軍の隊員が祖国に進出して第一夜をすごしたのは、現在の三池淵郡鯉明水労働者区からさほど遠くない青峰の密林である。その宿営地の跡は、ほぼ20年がすぎてはじめて発見され、世に知られるようになった。その後、相ついで茂山、延社の史跡地が発見された。ここに収録する文章は、いろいろな機会に茂山地区戦闘と関連して語った金日成同志の回想談をまとめたものである>

|

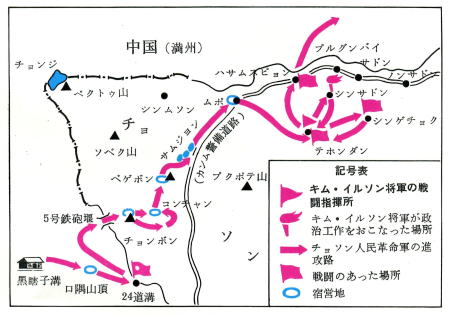

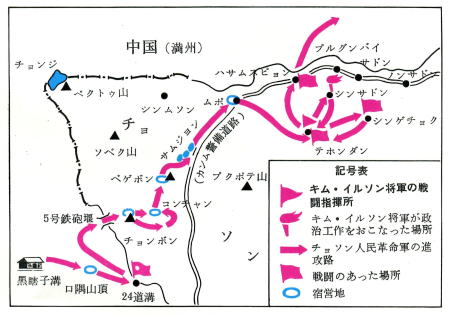

| 茂山地区戦闘略図 |

| 漢字表記は、つぎのとおり。チョンジ−天池、ペクトゥ山−白頭山、ソベク山−小白山、チョンボン−青峰、コンチャン−乾滄、ペゲボン−枕峰、サムジヨン−三池淵、ムポ−茂浦、テホンダン−大紅湍、シンサドン−新四洞、シンゲチョク−新開拓、プルグンバイ−紅岩、カプム警備道路−甲茂警備道路 |

|

南牌子から論議されてきた祖国進出の問題は、北大頂子で最終的に確定されました。隊員たちは一刻も早く祖国へ進出し、普天堡戦闘や間三峰戦闘を上まわる大がかりな戦闘をおこなって、いま一度世を震撼させたがっていました。力が強大になっていたときであり、そのうえ100余日間にわたる苦難の行軍を通じて鋼鉄のように鍛えられたときだったので、恐ろしいものがなかったのです。その力をもって、我々はその年の春、鴨緑江沿岸で幾多の城市と集落を相ついで襲撃しました。そうして、ひそかに祖国へ進出しました。

祖国に進出した理由については、たびたび触れていると思います。前にも述べたことですが、朝鮮人民革命軍の政治・軍事作戦のもっとも重要な目標は、祖国への進軍でした。我々は、北満州で活動しようと、東満州で活動しようと、大小さまざまな軍事作戦を展開しながらも、その総体的目標はつねに祖国進出と祖国解放におき、それに全力を集中しました。

祖国への進出で重要なのは、適切な時期を選ぶことでした。1937年の6月が祖国進軍の時宜にかなっていたとすれば、1939年の5月もやはりそうでした。なぜでしょうか。それは、当時の情勢からしても、我々自身の志向や国内人民の念願からしても、朝鮮人民革命軍の祖国への進軍はー刻の猶予もならないさし迫った問題となっていたからです。わたしは、当時の内外情勢を深く分析し、それにもとづいて再び武装闘争を国内深く拡大する決心をかためました。

1939年5月といえば、世界の東方では中日戦争の真っ最中であり、西方では第2次世界大戦が準備されていた時期です。日本帝国主義は、長期戦にもちこまれた中日戦争を早急に終結させ、対ソ攻撃の可能性を打診する一方、南方進出の戦略を練り、強固な後方を確保するため朝鮮人民にたいする経済的収奪とファッショ的暴圧を強めるとともに、朝鮮人民革命軍にたいする攻勢を強化しました。その代表的な例が「恵山事件」です。この事件のため、西間島地方の革命組織と北部朝鮮一帯の革命組織は甚大な被害をこうむりました。無事だった組織も少なくありませんが、中核的な組織はほとんど破壊されました。被害をまぬがれた革命組織の場合にしても萎縮した状態でした。

敵は「恵山事件」後、朝鮮人民革命軍が全滅したというデマをひろげました。某地では我々の「壊滅」と彼らの「武勲」を祝う大会なるものまで催されました。我々の「終末」というデマに乗せられた一部の地方の革命組織のメンバーは、金日成将軍が亡くなったというのが事実なら、朝鮮革命は無に帰したも同然だ、見込みもない革命をやって何になるのかといって、遊撃隊工作員のいる密営に来てわたしが無事かどうかを確かめて帰るというようなありさまでした。

こうした状況のもとで、抗日革命を高揚させる最善の策は、朝鮮人民革命軍の大部隊が国内に入って敵を討ち、自己の存在を内外に示威する以外にありませんでした。幾人かの工作員が国内に潜入して、革命軍は滅んでいない、金日成将軍も健在であり、革命も前進しているといくら言い聞かせても、当時の環境ではそんな宣伝が通じるものではありませんでした。

我々が祖国への進軍を断行することにしたいま一つの重要な目的は、破壊された革命組織を立て直し、拡大するとともに、党組織の建設と統一戦線運動をさらに積極的に展開して、人民を全民抗争へと立ち上がらせるところにありました。

国内の革命組織がその隊伍を最大に拡大したのは、普天堡戦闘と間三峰戦闘の直後です。銃声があがれば、そのたびに人びとは、目覚め、革命組織に結集するものです。我々が南湖頭会議以後、西間島に進出して戦わず、あぐらをかいて人民が調達してくれる食糧を消費するだけですごしていたなら、長白地方の革命組織はあれほど早く増大しはしなかったでしょう。西間島地方で革命組織が雨後のたけのこのように続々と生まれた主な要因は、我々が思想活動を活発に展開したことにもありますが、さかんに戦闘をして革命軍の気概を示し、抗日革命の勝利の確信を抱かせたことにありました。

わたしが国内進出の候補地として茂山地区を選んだとき、一部の指揮官は驚いた様子でした。普天堡戦闘以後、敵がこの地帯にもっとも悪質な守備隊兵力を数倍に増強していることを知っていたからです。大部隊がそれを突破するというのは、事実上きわめて困難で危険なことでした。しかし、もっとも困難かつ危険であったからこそ、わたしはこの地区へ進出することにしたのです。そういう地区に進出して敵を撃滅するならば、北部朝鮮のどの地区に進出するより数倍の効果をあげることができるからでした。当時、茂山地区には、鉄鉱山の労働者と水力発電所工事場の労働者、林業労働者など労働者階級の大集団が集結していました。我々が一帯で銃声をあげれば労働者によい影響を与え、そのうわさは彼らを通してたちまち全国各地に広がるはずでした。数発の銃声で茂山の労働者階級と咸鏡北道の労働者、農民を目覚めさせ、ひいては全国の人民を抗日革命により力強く呼び起こすのがわたしの意図だったのです。

|

| 5号堰 |

|

1939年の春、朝鮮人民革命軍の各部隊は、茂山地区へ進出しました。そのとき、我々は五号堰をつたって川を渡りました。李五松はわたしがおぶって渡しました。川を渡りながら、この川の名を知っているかと聞くと、知らないと答えました。そのころ、隊員たちには国境という概念がほとんどありませんでした。わたしが鴨緑江だというと、彼はおろしてくれとせがみました。祖国の川につかってみたいと言うのでした。

その堰のほとり一面には、ツツジの花が咲きこぼれていました。隊員たちは、祖国のツツジを見るやいっせいに歓声をあげました。その日の光景でいまも忘れられないのは、女子隊員たちがツツジの木々の前にしゃがみこんで花を見つめながら、感激のあまり泣いたり笑ったりしていた姿です。ある女子隊員は、両腕を大きく広げ、ツツジを抱きかかえて涙を流しました。顔は笑っているのに、目からは涙があふれでているのでした。あのとき我々が見たツツジは、たんなる自然の花ではありませんでした。それは、外敵に奪われた祖国の一部分、自分の体の一部分にひとしいものでした。ツツジは、ほほえんでいましたが、わたしの目には、それがただのほほえみとしては映りませんでした。パルチザン隊員たちがツツジを見て涙ぐんだように、ツツジも我々を見て涙ぐんでいるかのように思われたのです。愛国心というものはじつに強烈な感情です。ツツジになんの悲しみがあり、涙があるでしょうか。過去のツツジだからといって、いまのツツジと違うところがあるわけではありません。しかし、亡国の悲しみを抱いていたわたしの目には、ツツジさえもその亡国を痛嘆し涙を流しているかのように見え、外敵に奪われた地に咲いては散る悲しい境涯をその涙で訴えているかのように見えたのです。その日、遊撃隊員たちは、この花をただツツジとはいわず、祖国のツツジと呼びました。祖国のツツジ、この言葉には、祖国と人民をこよなく愛し、解放の春を早め、解放なった祖国の大地に人民の幸せな楽園を築こうとする遊撃隊員の熱烈な念願がこめられていたのです。わたしはツツジの花を見るたびに、抗日武装闘争期の日々が思い出され、詩でも詠じたい衝動にかられたりします。祖国のツツジ、白頭山のツツジ、うす紅色のツツジ、祖国の春を告げるツツジ! どんなに多くの意味が秘められている美しい花でしょうか。

我々が青峰に着くと霧が晴れて日が差し、とてもおだやかな日和でした。露に濡れたゲートルを焚き火で乾かしたことがいまも記憶に残っています。敵情と地形を確認するため青峰の頂に登ってみると、遠くに煙が立ちのぼり、斧で木を伐る音が聞こえてきました。それでわたしは、指揮官たちに敵が近くにいるかもしれないから隠密裏に行動するよう注意を与えた後、各部隊の宿営場所を定め、歩哨を立て、偵察も派遣しました。部隊の宿営準備が終わると、隊員たちは立木の皮をはいでスローガンを書き記しました。抗日革命闘争の時期、隊員たちはいたるところでスローガンを書き記しましたが、そのなかには具袁愛という人もいました。一時、興隆村で暮らしたことのある人で、学習に熱意があり、字も上手でした。入隊前に中学校の教師だった延安吉も達筆でした。金正淑も多くのスローガンを書き記しました。惜しい人たちが他界したものです。しかし、樹木とともに字が残っているので、彼らも生きているように思えます。人民が非常に貴重な宝を探し出してくれたものです。青峰にあるスローガンを記した樹木からは、わたしと一緒に戦った闘士たちの息吹が感じられます。スローガンを記した樹木を見ると、生きている闘士たちを見るような気がします。抗日革命闘士たちが樹木に記したスローガンはたんなるスローガンではなく、貴い革命的な文献です。そのスローガンには、闘士たちの血がそのまま脈打っています。それは、わが党と人民が永久に保存し管理すべき万代の財宝です。

青峰で一夜宿営した我々は翌日、乾滄へ移動しました。乾滄で宿営したとき、敵は釣り人に変装した2人の密偵を宿営地に送り込みました。乾滄一帯には釣りができそうな場所が見当たらないのに、釣り人のなりをした密偵たちは白昼に宿営地付近にあらわれたのです。どう見ても素振りが怪しいので歩哨が取り調べようとしましたが、一人は取り逃がしてしまい、一人だけつかまえました。彼の懐からは、拳銃が発見されました。密偵が白状したところによると、敵はすでに我々が国内に入ってきたことを知り、おびただしい守備隊と警察隊を投入して密林の中をくまなく捜し回っているとのことでした。我々が予測したとおり、敵はこの一帯に兵力を集中していたのです。こうした状況のもとでは、敵の包囲から、ひそかに抜け出すのが上策でした。わたしはありうる敵の動きにそなえて、我々の行動方向をくらます戦術的措置をとりました。2つの小部隊を編成し、その一隊は胞胎里方面に進出して敵を討つことにより、朝鮮人民革命軍が数か所で活動しているような印象を与えて敵を混乱させ、他の一隊は我々が再び鴨緑江を渡って長白方面に抜け出たかのように足跡を残して姿を消すようにしました。

翌日の明け方、乾滄を発った我々は枕峰に向かって行軍しました。その日は霧が深く立ち込め、一寸先も見えないほどでした。斥候隊は東西を失って苦労しました。それで、わたしは斥候隊に追いつき、軍用地図を開いて磁石で方向を定めてやりました。その日の行軍は危険きわまりないものでした。敵の捜索隊が不意にあらわれ、遭遇戦を交えることになったら一大事でした。捜索隊があらわれてもかたづけるのは問題ありませんでしたが、いったん銃声をあげれば、その後の行動に大きな支障をきたすおそれがあるので、神経をとがらせて行動せざるをえませんでした。

枕峰に到着して宿営命令をくだした後、敵情を探るため偵察班を差し向けたところ、枕峰の東側の原始林の中にすばらしい新設道路があるのを発見したという報告が入りました。確かめてみると、それはすでに情報をつかんでいた甲茂警備道路でした。この道路は、甲山と茂山の無人地帯を結ぶ非常警備道路でした。この道路の使命は、人民革命軍が国内に進出した場合、機動手段を動員して必要な地点まで「討伐」兵力を急派することでした。工事が終わったばかりで、きれいに掃除をして竣工検査を待っているところなので、部外者の通行をいっさい禁じているとのことでした。偵察班は、いたるところに「通行禁止」の標識があるのを見たと言いました。

日本帝国主義者は、わが国のいたるところにそのような「通行禁止」区域や「立入禁止」区域を設け、朝鮮人の往来をきびしく取り締まっていました。日本帝国主義の植民地支配時期、平壌市の中心部には日本人だけの街があったのですが、その街に朝鮮人があらわれさえすれば日本の警官や商人はにらみつけたものです。朝鮮の子どもは、日本の子どもが通う学校の門前に近づくことさえできませんでした。たまに、そんなことを知らない朝鮮の子どもが日本人学校の校庭に足を踏み入れようものなら、たちどころにびんたを食わされるか、物もらい扱いをされるのが落ちでした。しかし、日本の子どもは、朝鮮人学校や朝鮮人の居住地区にあらわれては意のままにふるまいました。いつだったか、平壌城内に住んでいた日本の不良少年が彰徳学校の近くのマクワウリ畑を集団襲撃し、七谷の貧しい農民が夏中丹精して育てたマクワウリを台無しにしてしまったことがありました。そのとき、わたしは彰徳学校の学友らとともに彼らをこっぴどい目にあわせて城内へ追い払いました。

|

| 「甲茂警備道路」 |

|

敵は、国境沿線にまで「通行禁止」区域をつくり、朝鮮人の通行を禁じましたが、我々はそれを容認するわけにはいきませんでした。朝鮮人は、朝鮮にたいする日本の支配を否定するということせ示すためにも、なんとしてでも朝鮮人民革命軍の威勢を誇示し、甲茂警備道路を建設した敵に打撃を加えなければならないと、わたしは考えました。敵が国境一帯にこのような警備道路まで建設し、ものものしい警戒網を張りめぐらしているのを見ると、普天堡と間三峰での惨敗を挽回しようと万全の態勢で待ちかまえているようでした。

わたしは軍事・政治幹部を集め、我々がおかれている切迫した状況をありのままに知らせてから、こう問題を投げかけました。

──いま、我々は、敵の包囲のなかで行軍をつづけている。前も後ろも横もすべて敵だらけだ。我々が国内に入ってきたことに気づいた敵は、咸鏡南北道の各地から国境守備隊、警察隊をはじめ、多くの「討伐」兵力を駆り出して大々的な包囲・捜索作戦を準備している。逃走した密偵が、我々を発見したので、いまごろは敵が青峰を捜索し、乾滄を経て我々を追跡しているかもしれない。いち早く茂山方面へ抜け、北大頂子で立てた作戦計画を実践に移さなければならないのに前進するのがむずかしくなった。まかり間違えば敵の完全包囲の網にかかってしまう。どうすれば一気に茂山へ進出することができるだろうか。

すると、指揮官たちは、われ先に対策案を出しました。長白方面に誘引班を派遣して敵の注意をそちらへそらしたうえで、茂山方面へ抜けようと言う者もあれば、茂山地区への道が断たれているのなら、いっそのこと枕峰あたりで間三峰戦闘のような大がかりな戦闘をやろうと言う者もいました。いずれも、もっともらしい案でしたが、一気に茂山地区へ抜け出せる妙案ではありませんでした。わたしは指揮官たちの意見を最後まで聞き取り、それにたいする討議をさせた後、わたしが考えた案を示しました。それは、敵が建設して竣工検査を待っているという甲茂警備道路をつたって白昼に大道行軍を断行しようというものでした。その提案を聞いた指揮官たちはみな目を丸くしました。白昼に、それも普通の小道ではなく、敵が我々の「討伐」を目的に特別に建設した道路を大部隊で行軍しようというのですから、無理もありませんでした。わたしは指揮官たちの表情を見て、彼らがわたしの案に乗り気でないことをすぐ見て取りました。それはかえって、わたしに大道を利用する白昼行軍の案が戦術的に妥当だという自信をもたせました。わたしは、指揮官たちにその案の戦術的意図と実現の可能性について説明しました。

──我々が甲茂警備道路を白昼に行軍するのが十分可能であることは、この場に集まったみなさんの態度が証明している。みなさんは、白昼に大道を行軍しようというわたしの意見を聞いて唖然とした。敵も、朝鮮人民革命軍の大部隊が自分たちが特別に建設した警備道路を白昼に隊伍を組んで行軍するとは夢にも思わないだろう。まさに、この点に白昼大道行軍の確実な可能性がある。敵が不可能だと考えていることを大胆に強行するところに、この行軍の可能性を約束する戦術的裏付けがあるのだ。

指揮官たちは、みな確信をもって枕峰を発ちました。そこかしこに咲き乱れるツツジのため、行軍中の隊員たちの顔が赤く照り映えていました。ツツジは三池淵のほとりにもいっぱい咲いていました。湖畔のツツジと水面のツツジが一つにとけあって、えも言われぬ景観をなしていたので、そこに小屋でも建てて住んでみたいと思ったくらいです。白頭高原のような高山地帯にこんなすばらしい名勝があるとはじつに驚嘆すべきことでした。高山地帯の風致は、独特な魅力をもっています。白頭山に似て雄大荘厳でありながらも、繊細でほのぼのとした感じを与えるのが三池淵の景色だといえます。高山地帯の美と平野地帯の美が一つにとけあったといおうか、三池淵のような風光は金にもかえられないものです。

わたしはそのとき三池淵を見て、我々がどんなに美しい山河を奪われたかをいまさらのように骨身にしみて感じたものです。三池淵の絶景に心を奪われたわたしは、日本帝国主義を撃退して祖国を解放したら、ここを世界に誇る人民の保養地にしてみせると心に決めました。あのときの理想が、いまではりっぱな現実となりました。いま三池淵は、世界の人びとが先を争って訪ねてくる革命戦跡地となったばかりか、高山地帯の特異な風致を誇る有名な保養地になっています。

1956年、金正日同志がわが国ではじめての革命戦跡地踏査団を率いて両江道内の革命戦跡地を訪ねたときにしても、三池淵のほとりには倒木と枯れ葉の山しかなく、ほとんど手入れがなされていませんでした。湖には、古びた小舟一般と、戦争前に地元の人たちが湖の風致を引き立てるために建てたという旧式の池亭が一つあるだけでした。わたしがソ連と東欧人民民主主義諸国への公式訪問を終えて帰国すると、金正日同志は革命戦跡地踏査団の活動結果を報告し、踏査の過程で学び感じたことを高ぶった口調で話しました。そのとき彼は、革命烈士の息吹がそのまま感じられる由緒深い革命戦跡地が相応の水準で整備されず、粗末なつくりになっていたり、自然のままに放置されており、参観者に説明をする講師さえいない実態にたいへん心を痛めていました。1956年といえば、思想活動で事大主義と教条主義を一掃し、主体性を確立する旋風が起こりはじめたばかりの時期でした。当時はまだ、わが党の思想活動に主体性が確立されていませんでした。そのため、わが党の革命活動史にかんする資料や遺物がさほど発掘されず、革命戦跡地もりっぱに整備されていなかったばかりでなく、革命伝統の研究も本格的に進められていないありさまでした。そういうときに金正日同志が、平壌第1中学校の生徒で革命戦跡地踏査団を組み、白頭山地区の踏査に向かう勇断をくだしたのは、大きな意味を有することでした。

三池淵を発った我々は、甲茂警備道路をたどって茂山地区へ超急行しました。当時はこんな戦術を一行千里といったものです。一行千里とは、一気に千里(日本の100里)を行くという意味です。抗日武装闘争の時期、我々はこの一行千里の戦術を何度か用いましたが、効果てきめんでした。しかし、白昼に警備道路と名付けられた新道を数百名の大部隊が一行千里の行軍をしたためしはありませんでした。だから、甲茂警備道路の開通式は、我々が挙行したことになります。我々は、まっすぐに伸びた敵の警備道路を白昼に歩武堂々と行軍し、その日のうちに豆満江沿岸の茂浦に到着して宿営しました。敵は後日、我々が彼らの警備道路を白昼に行軍したことを知り、「未曽有の怪事」だと悲鳴をあげたそうです。甲茂警備道路で強行した一行千里の行軍は、数個の連隊や師団の敵を掃滅することにまさる大きな成果をあげました。

わたしは、茂浦宿営地で指揮官会議を開き、行軍過程を総括したのち、大紅湍地区へ進撃する任務を下達し、まず新四洞と新開拓一帯で軍事・政治活動を展開することにしました。翌朝、茂浦宿営地を出発した我々は、大紅湍が原に到着してすぐに国師堂付近で昼食をとり、計画どおり部隊を2つの方面に進出させました。第7連隊は杜集岩を経て新開拓方面に進出させ、わたしは警護中隊と第8連隊を率いて小蘆隠山のふもとにある新四洞に出ました。

我々はそのとき、新四洞で政治工作を展開しました。わたしは川向こうの台地に司令部を定めたのち、何人かの警護隊員と伝令をともない、村でいちばん大きな木材所の労働者の宿舎を訪ねました。突如、茂山地区にあらわれた我々を見た人民は、この冬に朝鮮人民革命軍が全員凍え死にしたというのは真っ赤な嘘だ、こんなに多くの軍隊がどこに潜んでいて、どうやって茂山にあらわれたのかと、感激と喜びの色を隠しませんでした。宿舎とは名ばかりで、牛や馬の小屋と変わるところがありませんでした。部屋のなかでわたしの目を引いたのは、真ん中に渡された洗濯紐のような長い綱でした。これは何かと聞くと、労働者たちが寝るときに足をかけるための綱だとのことでした。部屋があまりにも狭くて真ん中に足を向けあって寝るのだが、思うように足がのばせないので、交互に足を綱にかけて寝ていると言うのでした。労働者は、人間扱いはおろか、牛馬にも劣る扱いを受けていました。牛や馬のような家畜は、それでも人間の保護を受けているではありませんか。

その夜、宿舎には大勢の人が集まってきました。部屋といわず庭といわず、立錐の余地もありませんでした。わたしは新四洞の人たちの前で演説をし、地元の労働者のあいだで組織・政治活動もおこないました。その夜、新四洞の人たちから心のこもったもてなしを受けたことも忘れられません。新四洞には、種もみが足りなくて種まきもできなかった火田民が少なくありませんでした。それにもかかわらず、金日成将軍が率いる朝鮮の軍隊が来たといって、婦人たちはキビのご飯を炊き、ノンマ(ジャガイモの澱粉)麺までつくってくれました。これに感動した隊員たちは、新四洞を発つとき、背のうにしまっておいた兵糧米まで残らず彼らに渡しました。金正淑は、小麦粉をはたいてすいとんをつくって、世話になった家の人たちにふるまったり、少女のひびが切れた手にクリームを塗ってやったりしました。我々が発つとき、新四洞の人たちはみな涙を流しました。

新開拓で打撃を受けた敵が必ず追撃してくるものと予見したわたしは、地形上有利な大紅湍が原で敵を掃滅することにしました。それで、新四洞を発ち、大紅湍が原に出て小高い丘に伏兵陣を張り、新開拓に進出した呉仲洽の第7連隊がもどってくるのを待ちました。わたしの命令どおり新開拓で銃声をあげて引き上げてくる第7連隊は、敵をせん滅したうえに数名の日本人監督まで捕らえたので、少し気分がうわついていました。そのため、敵があとをつけているのも気がつきませんでした。追尾してくる敵は、新開拓がやられたという急報を受けて出動した国境守備隊と蒼坪の警察隊でした。

最初、隊員たちは、第7連隊を追撃してくる敵軍を味方と見違えました。霧がかかっていたうえに、敵が霧を利用して第7連隊の後尾にぴったりついて来たからです。わたしは、第7連隊のあとをつけてくる鉄かぶとの部隊が敵であることをすぐ見抜きました。状況はわたしの予見どおりに進展していましたが、敵の銃口にさらされている第7連隊がきわめて危険な状態にありました。敵が第7連隊のあとを追っていたので、待ち伏せをしている第8連隊と警護中隊の隊員たちは射撃命令がくだっても細心の注意を払って射撃しなければ、味方に被害を及ぼすおそれがありました。そうかといって、敵と味方の間隔が広がるまでじっと待っているわけにもいきませんでした。我々が時間を引き延ばすうちに、敵が先手をうって第7連隊を攻撃しかねなかったのです。そうなれば、給養班の隊員と荷をかついでくる木材所の労働者も大きな被害を受けるおそれがありました。

わたしは、先頭の第7連隊の隊員はそのまま伏兵陣を通過させたのち、隊列後尾の給養班の隊員と労働者に伏せるよう合図をしてから、射撃命令をくだしました。数百庭の銃がいっせいに火を噴いたのですが、その銃声はじつにすさまじいものでした。隊員たちは、かなり興奮していました。この銃声が全国に響き渡るのだと考えると、全身から力と激情が湧きあがったのでしょう。この戦闘のときは、わたしも隊員たちに劣らず興奮しました。我々の一斉射撃で敵はばたばたと倒れました。しかし、生き残った敵兵は、必死になって抵抗しました。国境地帯の軍警は他の軍警よりしぶとく暴虐でした。彼らの抵抗ぶりはあなどりがたいものでした。日本軍としても国境地帯には精鋭分子を配置していたのでしょう。我々と敵のあいだに挟まった第7連隊の給養班の隊員と労働者は、激しく降りそそぐ弾丸のため、頭をもたげることもできないありさまでした。労働者たちは、どうしたらよいのかわからず、あわてふためくばかりでした。彼らのなかには日本人もまじっていました。そのとき、戦場では奇妙な光景が現出しました。労働者たちが2つに分かれたのですが、朝鮮人は荷をかついだまま人民革命軍の陣地へ駆けこみ、日本人は肩の荷を捨てて日本軍警の方にはっていくではありませんか。朝鮮人労働者で日本軍警の方へ行った者は一人もいませんでした。わたしはそれを見て、民族の血は争えないものだということをいまさらのように痛感したものです。

その日、大紅湍で我々と一戦を交えた敵はほとんど全滅しました。わが方では2名の負傷者と1名の戦死者が出ました。戦死した隊員の名前は金世玉で、馬東煕の妹馬国花の恋人です。彼は第7連隊の事務長とともに、荷をかついできた人たちを安全な場所に避難させている最中に胸に貫通銃創を負ったのです。傷口を見ると、助かる見込みはないという思いがしました。金世玉をおぶっていったのは金成国だったと思います。彼の背中が血まみれになっていたことが思い出されます。豆満江を渡るとき木材所の労働者たちを帰そうとしたのですが、彼らは命の恩人である金世玉が重態に陥っているというのに、このまま帰るわけにはいかないと言って、ずっとついてきました。部隊が豆満江を渡った後も金世玉は昏睡状態から覚めませんでした。彼が息を引き取ったとき、我々はみな泣きました。我々についてきた労働者たちもあふれる涙をおさえることができませんでした。彼を埋葬したところは長山嶺のふもとです。解放後、我々は、彼の遺骨を探し出して大紅湍に葬りました。

金世玉を長山嶺のふもとに葬ったその日、わたしは重傷を負った南東洙を付近のある密営へ後送しました。彼は密営に行って100日余りのあいだ、ロビンソン・クルーソーのような生活を送りました。部隊との連係が絶えた孤立無援の状態で、身動きすることすらままならない重傷者が食糧もなしに100余日をすごしたといえば、真に受けない人もいるでしょう。しかし、それは、まぎれもない事実です。南東洙の看護を担当したのは、山林隊から移ってきたばかりの「丁じいさん」と呼ばれる中国人でした。彼は、人民革命軍は「匪賊」だという日本人の宣伝を真に受け、一儲けしようと我々の部隊に移ってきたのでした。山林隊で略奪をこととするよりも「共産匪賊団」に入ったほうが、もうけが大きいだろうと考えたのです。ところが、人民革命軍が匪賊ではなく紳士的な軍隊であることがわかると、ここは自分のようなあぶれ者がいるところではないから、南東洙を殺害して故郷に帰ろうと考えはじめました。共産軍を一人なりとも殺さなければ故郷に帰っても無事にはすごせないと思ったのです。「丁じいさん」の企みを見破った南東洙は、夜中に小屋からはいだして、枯れ葉の中に2日間も身を隠していました。「丁じいさん」が姿を消したあと、彼は、木の葉や草の芽、リスやヘビを食糧にして、その日その日を生きながらえているうちに、わたしが派遣した連絡員に会いました。しかし、その連絡員も「討伐」にあって犠牲になりました。またしても孤立無援の状態に陥った彼は、部隊の行方を探して、さ迷ったあげく、自分の母親が地下工作をしている甲山を経て東満州に渡り、中国革命の力ぞえをしました。後日、彼はわたしの連絡を受けて帰国しましたが、それが何年度だったかはよく覚えていません。そのとき彼は、「わたしは、将軍がくださった毛布もなくしてしまい、いまになって帰ってきました」といってむせび泣くのでした。わたしの戦友たちは、茂山地区に多くの痕跡を残しました。「甕チョコメンイ(甕声拉子のちび公)」というあだなの鄭日権も朴成哲とともに紅岩一帯に進出して活動したことがあります。

日本帝国主義占領者は、朝鮮人民革命軍が茂山地区に進出し大紅湍が原で日本の軍警を大量掃滅し、悠々と豆満江を渡っていったという知らせを受け、茫然自失の体でした。朝鮮人民革命軍が国内にあらわれたということだけでも、彼らは気絶せんばかりだったのです。

南湖頭会議以後、朝鮮人民革命軍の主な活動舞台は、白頭山西南部の西間島一帯でした。我々が白頭山地区に進出した後、朝鮮と満州の新聞、通信はそろって西間島一帯における遊撃活動について大々的に報道しました。恵山から新乫坡を経て中江鎮一帯にいたる鴨緑江沿岸の軍警は神経をとがらせ、朝鮮人民革命軍の「越境侵入」を阻止する防備対策に苦慮しました。咸鏡南道警察部では、いわゆる「対岸匪賊状況」と題して我々の活動状況を全面的に収集し、その情報資料を朝鮮総督府警務局と朝鮮駐屯軍司令部、咸鏡南北道と平安北道をはじめ、国境地帯の関連道警察部、羅南第19師団司令部などに定期的に報告、もしくは通報していました。日本の軍部と警察のブレーンは、革命軍が明日はどこで何をするかということまで予測していたのです。

ところが、彼らがまったく予想だにしていなかった白頭山のふもと、それも国境守備隊がかためている茂山地区に我々があらわれ、「討伐」に駆り出された軍警を一撃のもとに掃滅し、煙のように消え失せたのですから、敵が唖然としたのも無理はありません。敵の失策は、熱河遠征の悪影響が残っているうえに苦難の行軍の過程でこうむった損失のため、朝鮮人民革命軍はその存在をほとんど失うほどに壊滅したのではないかと誤算したところにあり、「わずかしか残っていない」革命軍が、長白、臨江をはじめ、鴨緑江沿岸か、濠江、撫松のような北部東辺道の奥地でなんとか命脈を保とうとしているに違いないと早まった判断をくだしたところにありました。

|

| 茂山地区戦闘勝利記念塔 |

|

茂山地区戦闘は普天堡戦闘とともに、我々が国内で展開した軍事作戦のうち、もっとも規模が大きく意義も大きい戦闘でした。普天堡戦闘が朝鮮は死なずに生きていることを示した戦闘であるなら、大紅湍戦闘は、敵が全滅したと宣伝していた朝鮮人民革命軍が健在であるばかりか、ますます強大な勢力となって日本帝国主義者に連続鉄槌をくだしていることを実際に示した歴史的な戦闘でした。

茂山地区に響き渡った朝鮮人民革命軍の銃声は、意気消沈していた国内の人民に朝鮮革命はひきつづき上昇一路をたどっているという信念を与え、「恵山事件」のあおりで一時的にせよ萎縮していた国内革命に新たな活力を吹きこむ強心剤のような役割を果たしたのです。茂山地区で達成した我々の軍事的勝利はまた、朝鮮人民革命軍は全滅したとふれまわっていた敵の宣伝が真っ赤な嘘であることを満天下に暴露しました。この戦闘があって以来、人民は、敵が何を言っても真に受けませんでした。茂山地区戦闘以後、労働者、農民をはじめ、国内の各階層の広範な大衆は、朝鮮人民革命軍が健在であるかぎり祖国解放の日は必ず訪れるという信念を抱き、先を争って抗日革命の激流に身を投じるようになりました。

|