|

| 普天堡戦闘の歴史的な勝利を記念して 普天堡に建てられた金日成大元帥の銅像 |

普天堡(ポチョンボ)戦闘の歴史的側面については、すでに多くの人によって十分に研究され詳述されているが、この戦闘をじかに策定し指揮したわたしにとっては、精神的体験や思い出話が少なくない。いまもなお、半世紀前の数々の情景が生々しく浮かんでくる。

普天堡戦闘は一言でいって、生き別れを余儀なくされた母と子の再会にひとしい出来事であったといえよう。祖国は、普天堡に響いた銃声を機に、自分をもっとも大切にし愛する忠実な息子、娘に会うことができた。言いかえれば、この戦闘は、亡国史の流れを解放に向けかえた決定的な契機の一つであったとも表現することができる。

わたしは解放後、祖国に帰り、抗日武装闘争時期の戦闘談を聞かせてほしいと各界人士から要請されるたびに、普天堡戦闘について話すのがつねだった。戦果の面からみれば、これより規模の大きい戦闘はいくらでもあった。普天堡を討ったとき、我々が殺傷した軍警の数は実際はわずかなものであった。にもかかわらず、わたしは抗日戦争当時の主要戦闘を紹介するときには、いつもこの戦闘を最上位にあげている。それは、他の戦闘に比べ、この戦闘をとくに重視しているからである。

普天堡戦闘については、多くの人がその実相を知りたがった。敵側の損失や被害状況などは、すでに戦闘直後に紙上を通して紹介されたので、こと新しく確かめるまでもなかったが、その作戦の動機については、誰もが好奇心をいだいた。要するに、どうして普天堡戦闘をおこなうことになったのか、国境付近には、その程度の郡や村落が数十もあるのに、よりによって普天堡を攻めたのはなぜか、といったことである。

我々が普天堡戦闘をおこなったのは、広義には民族再生の転機をもたらすためであり、狭義には抗日革命闘争の決定的な段階、質的飛躍をもたらすためであったといえる。朝鮮の民族史は、血涙に染まっていた。これは、日本帝国主義が強要したものである。それで、朝鮮民族は抗戦を開始した。武装闘争は、朝鮮の息子たちが選択した抗日の意志であり、手段であった。我々は反帝反封建民主主義革命のスローガンをかかげ、一方では武装闘争を進め、他方では党組織の建設をはかり、もう一方では、統一戦線運動と反帝共同戦線運動を展開しながら抗日革命をおし進めてきた。この過程には、難関も多かった。一部の人は、朝鮮人が朝鮮革命のスローガンをかかげてたたかうことまで犯罪視し、彼らの党利党略に服従するよう要求しさえした。

わたしは、革命の道に踏み出した当初から、つねに思考の出発点を朝鮮革命においた。たとえ、わが身は異国にあっても、心はいつも祖国と同胞のもとにはせていた。1920年代の後半期から、我々が異国の地でおこなった活動はすべて、祖国を思い、祖国の解放を果たさんがためであった。我々は、朝鮮の共産主義者が朝鮮革命の旗をかかげてたたかうのは、我々の堂々たる権利であり、義務であると強く主張した。

南湖頭会議では、他の諸問題とともに武装闘争を国内に拡大することが重要な問題として論議された。この会議を通して示された朝鮮共産主義者の志向は、朝鮮に進出して銃声をとどろかすことであった。言いかえれば、活動範囲を国内深くに拡大し、朝鮮革命を高揚させようということであった。1930年代前半期までの我々の主な活動範囲は満州地方であった。抗日遊撃隊の創建と前後して、国内にも何回となく出入りしたが、それは限られた活動であった。

1930年代前半期の我々の活動は、主に力を蓄える段階であったといえる。朝鮮共産主義者の武装隊伍は、数個師団を編成できるほどに成長した。これをもって国内に進出すれば、なしえないことはなかった。白頭山に構えて狼林山に1個師団、冠帽峰に1個師団、太白山に1個師団、智異山に1個師団というふうに四方に武装部隊を派遣して根拠地を設け、敵に連続打撃を加えるならば、朝鮮半島をるつぼのごとくわき立たせ、2300万朝鮮民族を全民抗争の場に奮い立たせることができる。結果的には、我々自身の力で祖国解放の宿望を果たす大路を開くことができる。これは、南湖頭と東崗、西崗などでの一連の会議で重ねて論議された民族史の要求、抗日革命発展の総括であった。

1937年の春、我々は西崗で数年にわたる武装闘争の過程を総括し、大部隊による国内進出を当面の課題としてうちだし、それにもとづいて必要な実務的措置を講じた。その措置により、人民革命軍を3つの方向に進出させる具体的な軍事作戦案が立てられた。それによれば、崔賢部隊は、撫松から安図、和竜をへて豆満江沿岸の北部国境一帯に進出し、いま一つの部隊は、臨江、長白一帯に進出し、わたしの率いる主力部隊は、敵の攻撃が2つの部隊に集中するとき、恵山方面に進攻して、はなばなしく銃声をあげることになっていた。この作戦の総体的目的は、国内の敵を討つことにあった。臨江と長白一帯に進出する第2師の活動も、いわば国内に進攻する2個部隊の活動をバックアップするのが目的であった。ところが、朝鮮人民のなかには、日本軍の強大さに幻惑されている人が少なくなかった。彼らは、日本軍がたちどころに満州を席捲してしまったことに驚愕し、世界にこういう軍隊にかなう軍隊はないとまで思い込んでいた。さらには、日本のような強国を相手に独立戦争をするというのは、卵をもって石に投ずるがごとき、こっけいで無謀な行動だと言う者もいた。

いろいろな兆候からして、日本帝国主義が中国本土に侵略戦争を拡大するであろうことは、火を見るよりも明らかであった。中日戦争は、時間の問題となっていた。日本軍が勢いに乗じて戦争の火の手を拡大するにつれ、「無敵皇軍」にたいする恐怖と幻惑はいちだんと増幅するに違いなかった。敵の強大さにたいする幻惑は、革命意識を眠り込ませる麻酔剤にひとしいものである。この麻酔剤の作用をなくすには、日本軍にたいする神話をうち破らなければならなかった。日本軍は、強力ではあるが、討てば倒すことも壊滅させることもできるということを目のあたりに示さなければならなかった。

我々が約5年のあいだ、北間島と西間島を中心に展開した武装闘争は、日本軍の神話を余すところなくうち破ってしまった。しかし、きびしい報道管制とゆがめられた宣伝のため、我々の戦果は国内深くにまでは事実どおりに知られていなかった。このようなときに、我々が大部隊で国内に進撃すれば、全国が驚嘆と感激にわき、人民は日本帝国主義を打倒して朝鮮を独立させる軍隊がいると喜ぶだろう。祖国の解放をなし遂げる朝鮮の革命軍がいるという誇りと自負、これこそ2300万の同胞が勇躍祖国解放戦線に奮い立つ力と意志の基礎なのである。これがまさに、国内進攻作戦にのぞむ我々の一貫した戦略的意図であった。

そのころ、わたしは二つの点に思索を集中していた。一つは、国内のめぼしい軍事要衝を攻撃して全国に衝撃を与えることであり、いま一つは、地下組織網を稠密に張りめぐらして全人民を反日抗戦に備えさせることであった。そうして、祖国解放の決定的な時期が到来すれば、武装闘争と全人民の蜂起を結合して日本帝国主義を撃滅し、独立を達成しようということであった。これは、多量の血と汗を要する困難な戦略ではあるが、他に道はなかった。白頭山地区と西間島一帯での我々の活動はすべて、この戦略の実現に向けられていた。

国内進攻を間近にしての、わたしのいちばん大きな関心事は、祖国の実情をくわしく知ることであった。出版物だけでは、国内の実情をつぶさに知ることができなかった。それで、国内に行ってきた工作員たちとよく話を交わした。ときには、国内で活動中の地下組織員を呼び寄せて国内の実情を聞きもした。実情資料は、新しい統計数字や衝撃的な事件にのみあるのではなかった。市場の風物や安宿の女将の愚痴からも、御用新聞のつまらぬ報道記事ではわからない重要な資料を集めることができた。そのうちでも、わたしがもっとも重視したのは、人民の動向であった。人民が、どのような苦痛をなめており、なにを考えているのかが、わたしの主な関心事だった。

その年の4月か5月だったと思う。満浦方面に出かけて帰ってきた武装グループの一員が、わたしに活動報告をしたとき、山中で目撃したことだと言ってこんな話をした。

「なんと、手足が針金のように細い10歳そこそこの男の子たちが、松林で枯れ枝を拾っているではありませんか。わけを聞いてみると、学校でうっかり朝鮮語を使って殴られ、罰金を科されたので、焚き木を拾っているというのです。その子どもたちは、みな普通学校(小学校)の2年生でした」

彼がその子たちから聞いた話によれば、日本人教員は、木剣で子どもたちの足や背中をみみずばれがするほど痛めつけ、頭に水おけをかぶせて運動場に長時間正座させたうえ、罰金まで科したそうである。そのクラスでは、朝鮮語を一言使えば5銭、二言使えば10銭、3回以上は退学だという。他の学校やクラスでは、まだそんな罰則をもうけていなかったが、日本人の教員が受け持ったそのクラスにかぎって「国語常用」を強要しているというのである。朝鮮語を使った子どもに罰金を払わせたというのは、とくに驚くほどのことでもなかった。国を丸ごと奪い取った日本帝国主義者であってみれば、できないことなどはない。以前から、朝鮮総督府当局が、朝鮮人に日本語の使用を強制しようとやっきになっているという話をよく耳にしていた。慶尚北道のある普通学校では、すでに1931年の末から強制的に朝鮮語の使用を禁止した。1937年の春、総督府当局は、朝鮮の各級官公庁にいっさいの公文書を日本語で作成するよう指示した。こうした事柄は、日本の治下では必然的であって、こと新しい現象ではなかった。それでも、わたしは、こみあげる憤怒をこらえることができなかった。

人間が言葉まで奪われてしまえば、人間としては知能を失った痴呆となり、民族が言葉を奪われれば、その民族であることを放棄するのと同じである。民族の表徴のうちで、血筋の共通性とともに言語の共通性がもっとも重要な要素となるのは世界公認のことである。

民族語は民族の精神ともいえる。したがって、言葉を奪い抹殺するのは、民族の全構成員から舌を切り取り、魂を奪うにひとしい残虐無道な所業である。領土と国権を失った民族にとって、残るものは言葉と精神しかない。だから、日本帝国主義者は、全朝鮮民族を生ける屍にしようとしているのである。「皇民化」の本質は、朝鮮人を日本人とまったく同じ「一等国民」にして白米のご飯を食べさせようというのでなく、毎朝「宮城遙拝」や「神社参拝」をし、「皇国臣民の誓詞」を唱える日本国民の従僕にしようということであった。言葉を奪われることは少数の人の不幸や犠牲だけですむ問題ではなかった。それは、全民族の運命にかかわる問題であり、2300万の同胞を1列に並ばせ、彼らすべてを一刀のもとに斬り伏せるような大殺りくと変わりなかった。

植民地主義者の第一の特質が、野蛮さと貪欲さ、鉄面皮さにあるということは一つの常識である。国籍と皮膚の色に関係なく、他国を強奪した者はいずれも暴虐かつ狡猾で厚顔無恥な輩であった。しかし、わたしは、他国の言葉と文字を奪う者、他国の人民に自分たちの神社を拝ませるという下劣かつ厚顔無恥の植民地主義者は、いまだに見たことがない。

朝鮮民族の運命が、こんな境涯に陥っているというのか。武装グループがもたらした知らせは、わたしの血をたぎらせた。(一日も早く祖国に進軍して、敵に思い知らせてやろう。朝鮮民族は生きている、朝鮮民族は自分の言葉と文字を絶対に捨てはしない、朝鮮民族は「内鮮一体」や「同祖同根」を認めず、「皇民化」を拒否する、朝鮮民族は日本が滅びるまで武器を手放さず抗戦をつづけるということを示そう、それは早いほどよい)

1937年の5月初め、わたしはいま一つの思いがけない国内ニュースに接した。朝鮮共産主義運動の大物李載裕が逮捕されたという『毎日申報』特別号の詳報を目にしたのである。それは、4ページ刷りの大特集であった。それには、警察に6回も逮捕され、6回とも脱出した李載裕が7回目に逮捕された経緯と、彼の経歴がオーバーといえるほどくわしく載っていた。新聞は、李載裕を「朝鮮共産運動潰滅の最後の陣」、共産主義運動「20年の歴史最後の大物」などとし、彼の逮捕によって朝鮮共産主義運動は終わりを告げるにいたったと喧伝していた。ブルジョア政治は、一般的に知的トリックによるものだが、その提灯持ちの官報の活字の裏には、いつも、支配階級の腹黒い意図が隠されているものである。『毎日申報』のその号外も例外ではなかった。総督府の密室にこもって反共を専業とする老獪な策士たちが、ある狙いをもって仕組んだ芝居であるということがすぐに読みとれた。

李載裕が、名だたる共産主義者であることは事実である。彼は、三水の出身だった。日本へ渡って苦学をした彼は労働運動に参加し、帰国後はソウルを活動舞台として共産主義運動をおこなったが、主に太平洋労組を担当して咸興一帯まで行き来し、各地方の労組、農組運動を指導した。聞くところによれば、度胸があり、臨機応変の機知と変装術にも長け、逮捕されるたびに脱出に成功したという。新聞は、もうこれ以上脱出は不可能であるから、朝鮮共産主義運動は最後の幕をおろしたようなものだと断言した。

共産主義運動にたいする日本帝国主義の執拗な弾圧と謀略宣伝は、実際に多くの人を惑わせていた。そういう点で、敵はかなりの効果をあげたことになる。数回にわたる大検挙で共産党が崩壊し、わずかに残った個々の共産主義者までもが李載裕の逮捕によって活動の終末を告げたというのであるから、その失望と挫折感は言いようもないものだった。共産主義運動を学問として研究していた人びとも、虚無感にとらわれて気を落とす傾向が少なくなかった。敵は、標的を正確に選んだわけである。それは、朝鮮民族を精神的に武装解除させることであった。その目的達成の助けになるのであれば、彼らはいかなる暴言や甘言もはばからなかった。日本帝国主義者は、一方では銃口を向け「服従するか、それとも死ぬか」と威圧し、他方では「さあ『同祖同根』で『内鮮一体』なのだから神社参拝も一緒にしよう」「満州には『王道楽土』に『五族協和』の花が咲き、日本には桜の花のなかに福祉が待っているから、満州か日本に行って長者になれ」「南方では綿を植え、北方では羊を飼い、大日本臣民となって全アジアをぎゅうじってみよ」などと甘い言辞を弄して懐柔をはかった。

朝鮮民族が直面しているもっとも恐ろしい悲劇的な事態は、精神の崩壊という点にあった。日本帝国主義の独裁機関から流行歌を吹き込んだレコードにいたるまで、あらゆるものが朝鮮を抹殺し、朝鮮民族の魂を根こそぎにすることに集中していた。朝鮮は、人間の住めない生き地獄に変わった。東邦の朝鮮には、漆黒の闇夜のような暗黒が果てしなくつづいていた。その闇夜は、日がたち月が過ぎても白むことを知らなかった。

(このいらだたしい従属の夜、屈辱の夜に終止符を打てないなら、我々がどうして朝鮮の偉丈夫と言えようか。一日も早く祖国へ進出しよう。祖国に進出して長い悪夢に苦しむ民族の魂に生気をよみがえらせよう)

これが、祖国進軍の準備を進めていた日々、我々指揮官と隊員たちの頭にこびりついていた考えであった。

天上水と小徳水をへて5月中旬、地陽渓台地にいたった我々は、そこで国内進攻のための隊伍の整備と各種の教宣活動を展開した。一方、国内情勢をよりくわしく把握するために朴達を呼び寄せた。彼は、ただならぬニュースをもたらした。恵山、甲山方面から敵の国境警備兵力が大々的に北上し、崔賢部隊が進出している茂山方面に向かっているというのである。その情報が確かなものであれば、崔賢部隊は包囲をまぬがれない。もちろん、こういう事態をまったく予期しなかったわけではなかったが、敵が革命軍の動きにそのように即刻反応を示したのは予想外だった。

西崗会議後、崔賢が部隊を率いて作戦地域へ向かったのは1937年4月ごろであった。わたしは彼が出発するとき、安図へ行ったら李道善部隊に注意せよと話した。李道善部隊は満州地方の「討伐隊」のうちでも、もっとも悪辣な部隊であった。李道善は安図に来て、はじめは小沙河の大地主双秉俊の私兵隊長を務めた。そのころ彼が放蕩三昧の生活をし、小作人を銃剣で乱暴に扱っているということは、わたしもずいぶん耳にした。遊撃隊の襲撃で何度かひどい目にあった彼は、貧乏人はみな共産党の味方だといって、ともすれば村落を奇襲しては、焼き払ったり、村人の首を斬ったりした。そのため、住民のなかには、彼にたいする怨念が積もっていた。特級の手先にふさわしい李道善の野獣のような気質を十分に知っている日本帝国主義者は、彼を間島地区警備司令部傘下の安図「討伐隊」隊長に任命した。この部隊は、革命に恨みをいだく有産階級出身のならず者たちで構成されていた。李道善の特技といえば、一度手にかけた対象は生かして帰さないことであった。彼は、彼我ともに認める名射手だった。

崔賢は、険しい山を伝って北上し、戦闘を重ねながら撫松の奥地へ敵を誘引してから、急に方向を変え安図地区に進出した。彼の部隊は、金廠に到着したとたん難関に直面した。部隊が渡河すべき川が氾濫していたのである。一部の隊員が仮橋をかけるあいだ、部隊は休止することになった。隊員たちがちょうど寝入ったとき、いきなり李道善部隊が奇襲をかけてきた。金鉱のボタ山をはさんで熾烈な銃撃戦が展開された。この銃撃戦で周樹東が惜しくも戦死した。最初は、敵が攻勢に出て一方的な攻撃をした。しかし、周樹東に代わって部隊の指揮を担当した崔賢は、不利な戦況をいちはやく収拾し、逆襲に転じて敵を痛撃した。銃撃戦がはげしく展開されているとき、李道善が逃げ出したと、金鉱労働者が叫んだ。彼らは、李道善の容貌をよく知っていたらしい。遊撃隊員たちは、逃亡する李道善を追撃し、機銃掃射を浴びせて撃ち殺した。その日、崔賢部隊は、逃走する敵を6キロ先まで追撃して撃滅した。

金廠戦闘は、人民の恨みを見事に晴らした有名な戦闘であった。崔賢が、李道善を射殺して「討伐隊」を全滅させたニュースは、当時の新聞に大きく報道された。崔賢は、もともと名だたる猛将だった。崔賢部隊の茂山地区進出過程には、胸の痛む犠牲もともなった。彼らは、「第4師の花」と呼ばれていた李京姫を失った。彼女が戦死したという知らせを聞いて涙を流さない人はいなかった。李京姫の一家は、みな革命活動の過程で倒れた愛国精神の強い家庭であった。彼女は、幼いときに兄と叔父を失い、祖母まで亡くした。父親は遊撃隊員であった。李京姫も恨みをいだいて倒れた骨肉の仇を討とうと武装隊伍に加わった。最初、指揮官たちは、彼女の入隊を許そうとしなかった。年のこともあったが、彼女まで戦地に出てしまえば李家を守る人が1人も残らなくなるからであった。ところが、李京姫があまりにも強く懇願するので、根負けして入隊を許してしまった。

戦友たちが、李京姫を「第4師の花」と言って実の娘、実の妹のように可愛がったのは、彼女の容貌がきわだって美しく愛らしいうえに、手が器用で気立てがやさしかったからである。彼女の得意の踊りと歌は、部隊の自慢の種でもあった。李京姫が入隊したとき、指揮官は彼女に拳銃を与えた。小柄でか細いこの娘には小銃は無理だと思ったからである。しかし、李京姫は、拳銃で戦うのが物足りなくて騎兵銃をかついで歩いた。彼女が騎兵銃を肩にして踊りだすと、戦友たちは拍手でアンコールを求めたという。李京姫は、部隊の雰囲気を明るくする非凡なわざをもっていた。例えば、ある隊員が怒ったりしょげこんだりしていると、その隊員に気軽にまとわりついて、笑わせたり甘えたりした。彼女が踊ったり歌ったりさえすれば、疲れてぐったりしていた隊員も活気を取りもどして起き上がるのだった。李京姫は、針仕事も刺しゅうも上手だった。彼女がつくったタバコ入れは、誰もが珍重し、自慢の種にした。ごわごわした草も、彼女の手にかかれば美味しい料理になったという。李京姫は、「討伐隊」と遭遇して戦うたびに、わざと戦友のそばからひとり離れて銃座をとり、狙い撃ちにして倒した敵兵を1人2人と数えたものである。ある戦闘のときには、たてつづけに6人もの敵兵を撃ち倒したが、銃弾を装てんし替えているすきに2、3人の敵兵を逃がしてしまった。李京姫は、それが口惜しくて唇をかみ、泣きべそをかいたという。

普天堡戦闘の後、3つの方面で活動していた部隊が、地陽渓に集まって軍民交歓集会を催したとき、崔賢はわたしに、李京姫の最期について報告しながら涙でハンカチをぬらした。この虎のような男の目から音もなくしたたり落ちる涙を目にしたとき、わたしは彼女の死が我々にとってどれほど悲痛な損失であったかを痛切に感じた。

崔賢が、致命傷を負った李京姫を抱き起こしたとき、その指の間から血が止めどなく流れ出たという。

「…ここが、祖国の地なんですね。祖国の土を踏めたのだから幸いです。みなさん、わたしの分までりっぱに戦ってください」

これが崔賢の腕に抱かれて息を引き取るとき、戦友たちに言い残した彼女の最期の言葉であった。

その後、李京姫の父親も国内工作のため会寧方面に出て、敵に虐殺された。こうして、父と娘は、祖国の地に葬られた。解放後、わたしの頼みで、彼女と同じ部隊にいた戦友たちが茂山地区に行って李京姫の遺骨を探すためにずいぶん努力したが、捜し出せなかった。戦死した場所がはっきりしないうえに、あわただしく平土葬にしたので、探す手だてがなかったのである。

我々は、このように戦友の血に染まった踏み石を一つひとつ渡って祖国へ進軍したのである。

崔賢部隊は、茂山地区の紅岩一帯に進出して敵に打撃を与えたあと、満州境域にいったん姿を隠し、再び白頭山東南方にある日本人木材所の上興慶水里第7土場を襲撃し、枕峰方面に迅速に移動した。恵山、好仁、新坡などにいた特設警備隊と軍警は、道路に沿って枕峰方面へ急遽出動した。崔賢は、わたしに連絡員を送って、部隊が処している状況を簡単に知らせてきた。それでも、彼は救援を求めなかった。彼がわたしに連絡員を送ったのは、敵の動静がしかじかだから作戦上参考にせよとのことであって、救援を求めるためではなかった。彼は、もともと困難というものを認めない人間だった。崔賢のような老練な闘士であってみれば、最善をつくして難局を打開するであろうことは疑う余地もなかった。しかし、戦局の推移をただ楽観視しているわけにはいかなかった。この突発的な事態は、我々の作戦に深刻な影響を及ぼした。状況は、我々に全面包囲の危機にさらされた崔賢部隊の救出と、国内進攻作戦とをともにおし進める妙策を模索せざるをえなくした。

わたしは、指揮官たちを集めてつぎのような問題を提起した。

――第4師が包囲された。崔賢は自力で突破できると言っているが、その決心を信じて我々が手をこまぬいていてよいだろうか。もし、その決心が危ういのであれば、我々はどうすべきか。国内進攻を後回しにして崔賢部隊から先に救出すべきか。それとも、国内進攻作戦を先におこなったあとで、つづいて救出作戦を展開すべきか。さもなければ、主力部隊を2つに分けて2つの作戦を同時に遂行するのが妥当か。崔賢部隊を包囲から救うには、国内のどの地点を討つのが理想的か。

一同は、緊張した面持ちでわたしを注視した。いずれ劣らず切迫した深刻な問題だったので、論議は最初から熱気をおびた。指揮官たちの意見をまとめると大きく2つに分かれた。その1つは、北方へ押し寄せた敵を背後から討ってまず崔賢部隊を救出し、その後、状況をうかがって適当な時期に国内進攻を断行しようというものであった。この意見は、多くの指揮官に反対された。主力部隊が崔賢部隊の救出作戦から展開すれば、もちろん成功はするだろうが、我々の銃声を聞いて北部朝鮮と西間島一帯の敵が機動コースをたどってどっと押し寄せてくる公算が強いから、かえって主力部隊が敵の包囲に陥る恐れがあるというのである。

もう1つの主張は、崔賢部隊は戦闘力が強いから、いかなる犠牲を払ってでも自力で包囲を突破する可能性がある、だから予定どおり一刻も早く国境最前線の恵山を討とうというのであった。そうなれば、敵も狼狽して崔賢部隊にたいする包囲を解き、銃声のあがるほうへ引き返すはずだというのである。しかし、この案もやはり弱点があるとして反対された。それは、崔賢部隊が戦闘力の強い部隊だとはいえ、たび重なる戦闘と行軍のため包囲を突破する能力を失っているかも知れない、それに主力部隊が恵山を討ったからといって、そこから遠く離れた茂山地区へ北上している敵が、果たして崔賢部隊にたいする包囲の輪を解いて引き返すだろうかということである。

わたしはそのとき、2つの作戦を1つに結合する方策を示した。

――我々は、必ず国内へ進攻しなければならない。この作戦の変更や取り消しなどはありえない。また、我々は至急、崔賢部隊を救出しなければならない。国内進攻を重視するからといって、革命の同志を死地に置き去りにすることはできない。だとすれば、活路はどこにあるのか。それは、国内のある地点を撃って2つの目的を同時に達成することである。指揮官たちは「ある地点」という言葉に耳をそばだてた。李東学が一同に代わって、その地点とはどこなのかと尋ねた。

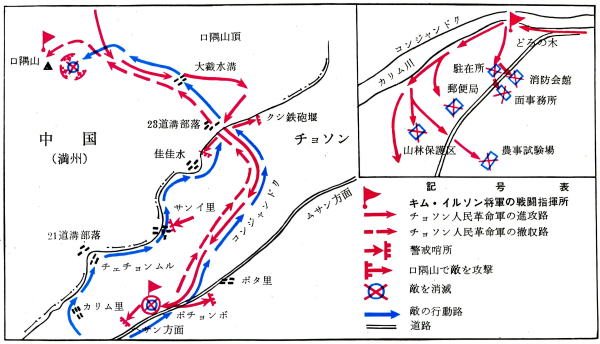

|

わたしは地図を指しながら説明した。

――我々は、その地点の選択にあたってつぎのようなことを考慮すべきである。それは、敵軍が集結している枕峰からあまり離れたところではなく、むしろ敵の鼻の先といえる間近なところでなければならないということである。それでこそ、国内進攻が2つの効果をあらわすことができる。枕峰からいちばん近い要衝は、恵山との中間地点にある普天堡である。普天堡を討てば、枕峰方面に集中している敵は、我々の主力部隊と崔賢部隊に逆包囲されるという恐れを感じて包囲追撃戦を放棄し、進出した界線から撤収するはずだ。普天堡を討てば、恵山を討つのに劣らず国内に強烈な衝撃を与えることができる。したがって、国内進攻の目的もまた十分に達成できる。問題解決の鍵は、普天堡を討つことにある。

わたしがこのような方策を示すと、指揮官たちはうなずいた。わたしは彼らにつぎのように問題を投じた。

――普天堡を討つには、いろいろと考慮すべきことがある。第1に、数百名もの部隊が敵の稠密な国境監視網をすばやく突き抜けて敵を討ち、すばやく抜け出す電撃戦が可能か。第2に、この戦闘は、たんなる銃撃戦でなく、国内の人民に勝利の信念を与えることが主たる目的であるから、銃撃戦と同時に強力かつ迅速な政治扇動をしなければならないが、それが可能か。第3に、この機会に革命軍武力と地下組織が一つの目標をめざす連合作戦の模範をつくりだすつもりだが、その実現が可能か。

この3つは、どれもむずかしい問題であったためか、指揮官たちは、またもや緊張した表情になった。

そのとき、権永璧が重みのある声で静寂を破った。

「司令官同志、自信があります。命令だけくだしてください!」

「なにか裏付けがあるのかね」

わたしは彼に、他に答えようがないことを知りながらも返答を促した。

「あります。普天堡は、祖国ではありませんか!」

わたしは彼の答えを聞いたというよりは、自分が叫んだような気がした。どうして、彼の気持ちとわたしの気持ちがこのように一つなのだろうか。おそらく他の人たちも心のなかではそう答えたに違いない。それはじつに、すべての人の心に渦巻いていた答えであった。異郷の雨露と風雪にうたれながらも連戦連勝してきた朝鮮の共産主義者が、自分に生命を授け、魂をはぐくんでくれた愛する祖国の地でどうして勝利できないといえよう。

短い会議ではあったが、多くのことが討議された。しかし、その細かい事柄は、歳月の年輪のなかに埋もれてしまった。ただ、いまなお、生きいきと記憶しているのは「普天堡は祖国ではありませんか!」と自信にみちて叫んだ権永璧の声だけである。国内進攻という歴史的な出陣をひかえたそのときにも、我々の心のなかには、祖国という大いなる存在を強奪された亡国の民のうっ憤が渦巻いていたのである。